第3回―「第1章―生と死における分類の次元」

その③ー象徴の交差した空間構造と、その媒介の具体性

⚫薬草――

イソマに限らず、ンデンブ族の儀礼では、治癒−健康の象徴的意味を持った数々の植物性の薬が使われる。それは、「病人の子を産む能力を“締め上げて”しまう」という、植物性の樹皮の繊維でできているムブウェンイの衣装のことにに着目すれば、その「毒性」の解毒剤である。

植物性の薬(薬草)と言えば、漢方薬を始めとして洋の東西を問わず、現代でも自然から採取した様々な伝統的な民間治療薬が使われているが、現代ではその化学的有効性のかなりの部分が近代薬理学で証明されて来ているが、ンデンブ族の用いる薬草は、むしろ、そういった化学物質的な薬効とは全く異質な、現代人からは、こじつけとしか思えないような象徴的意味で用いられているのだが、「結果的」にンデンブ族の社会では、それが極めて大きな治療効果を生んできたようである。しかし、科学的に有効な漢方薬もその他の民間治療薬も、ンデンブ族の薬草のような「こじつけ的」象徴化の過程を経て、現代に引き継がれて来たと想像できる。現代の自然科学は、このような象徴化とは全く無縁だと言えるであろうか?この時代の因果論的「科学的」医学も、ずっと後世になって、縁起論的にパラダイムチェンジされた科学の次元から振り返れば、それも「こじつけ」的に象徴的な、一つの偽薬的信仰の一つだったというふうに解釈される時が来るかもしれない。

イソマで使われる16種類の薬草の採取に際しては、木々に祈りの言葉が捧げられ、それによって樹木の薬としての潜在力が呼び起こされる。

現代人が「こじつけ」と感じる象徴性とは、例えば、材質が堅い樹木は、病人に望まれる健康と体力という意味を、実りが目立つ樹木はもう一度子を産めるようにするという意味を、樹皮がツルツルしている樹木は、子供が滑り落ちるという病気の意味と同時に、病気が滑り落ちるという治療との両義的意味を持っている。また、地面に根がはっきり出ている樹木は、隠れていたものが現れるという意味を持つ、という具合である。もっとも、地面に根が出ている樹木に限らず、「隠れていたものが現れる」という意味は、全ての象徴が持つ性質である。

象徴は多義的(あるいは両義的)な意味を持つと言ったが、薬の持つ象徴性も同様である。反対に、一つの意味(例えば「健康」という意味)が、その意味を強調するために、複数の薬で表される場合もある(※)。

※沖縄学の祖である伊波普猷によると、沖縄では海の向こうの聖なる他界を「ニライカナイ」と呼ぶが、これが「ニライ」と「カナイ」という意味の似通った(元は地底「根」=「に」を意味する)二つの言葉を重ねて言う、意味強調の重畳語(ちょうじょうご)であるらしいが、この強調の仕方と、薬などの複数の象徴で一つの意味を強調するイソマ儀礼の仕方は似ていると言える。「ジャブジャブ」という、水の音を強調する用例も重畳語である。

連想で話は逸れるが、このことから、沖縄でも古くは他界が地中にあったと考えられていたようであるが、ンデンブ族でも、イソマ儀礼で動物の巣穴と人工の新しい穴という地中の穴の回廊の行き来で、他界とこの世の往復が象徴されている。日本の「おむすびころりん」や「はなたれ小僧様」では、穴からの回廊が水神の棲む水底の世界に通じている。

ある樹木の「滑り落ちる」という意味は病気と治療の両義性を表していたが、ンデンブ族の象徴では、不吉とめでたさという両義性を同時に表すことはよくあることだとターナーは述べている。すでに書いたが、「イソマ」という言葉が病気と、病気の治療である儀礼とを同時に表していることにもそれは現れている。これは古い言葉の特徴であるが、それは言葉が、儀礼と深く関係しながら生まれて来た歴史を物語るのかもしれない。それが現代語のように一義的な意味しか表さなくなってきた意味も、やがて考えて行くことになるだろう。

木から採集される薬草は、健康、すなわち病気の治癒を象徴するものばかりではない。逆に病気の状態を象徴するものとして、倒れた木から採集される薬もある。

儀礼とは、カオスからコスモスヘの移行が、参加者全員に分かるように、生々しく情念に訴え目に見える形に象徴され、演劇される舞台である必要がある。

そのためには、一端、わざわざ原初のカオスに立ち返り、そこから新たにコスモスを再生していく、それぞれの目に見える象徴表現が必要である。

イソマの場合で言えば、まず、病気の状態を表す象徴が必要であり、倒れた木や滑り落ちる木の薬草もそういった一つのアイテムであるが、すぐ後に見る、冷たい穴や薬に対置された、熱い穴や熱い薬、白い牝鶏に対置された赤い牡鶏などにも、そうしたカオスの状態が象徴されている。

⚫各象徴の「二項対立」の問題――

大ネズミか大アリクイの隠れ穴は、その傍で火が炊かれ温められる。もう一方の人工の穴は、冷たいままにされる。この二つの穴はトンネルで結ばれる。

インフォーマントの1人によると、この2つ穴は、墓と、子を生む力(子宮)を意味しているという。動物の穴が意味する墓は、死を、人口の穴が意味する子宮は、生(の潜在)をそれぞれ意味しているが、人類の古い観念では、どこでも、墓と子宮はあの世で繋がっているとされたり、同一視されたりしていたようである(※)。

※沖縄の亀甲墓は子宮の形を表しているが、墓と子宮の観念連合によるこうした葬送は、ユング流に言うなら、元型という人類の集合的無意識の表象の一つということになろう。

熱い動物の穴の意味する病気や死は、人間が失った自然のコスモスを、したがって、人間にとってのカオスを表象する。一方の冷たい人工の穴が意味する治癒や再生は、文化によるコスモスを表象する。動物の穴は母系親族の小川の水源のものでなければならないとされるのも、水源もまた子を生む能力=子宮の表象だからであろう(ここでは「表象」を、「象徴の現れ」といった意味で使っている)。

薬用の木の葉や樹皮の切れ端が儀礼仲間の女性によって、臼でつき砕かれ水に入れて作られた水薬が二つに分けられ、一方は動物の隠れ穴の傍で温められ熱い薬となる。もう一方の冷たいままの薬は、人工の新しい穴の傍に置かれる。こうして熱い穴と冷たい穴に対応する、熱い薬と冷たい薬という二つの薬が作られる。

病気の妻は夫ともに人工の穴の中に入り、トンネルを通って死を象徴する動物の穴に行き、儀礼の主催者によって冷たい薬が、副主催者によって熱い薬がかけられる。病気の妻が冷たい穴に入ると、「白い牝(めす)の若鶏」が彼女に与えられる。儀礼の移動の間、彼女はずっとその牝鶏を抱きしめている。「白」と「牝」と「若さ」と「抱きしめられている」(「抱きしめ」は子宮の意味を持つようだ)と「移動」には、この儀礼の文脈では――象徴は多義的であるが、一つの文脈の全体では、一つの意味が与えられる――それぞれ、「生」と「健康」を、つまり、文化によるコスモスを意味しているが、それに対置される「赤い牡鶏(おすどり)」の側の象徴的意味を次に見よう。

熱いイケラ(穴)の右側(下図参照の事)、つまり男たちの側に、成熟した若い牡鶏が両足をくくられて置かれている。 儀礼の終わりにその首をはねて生け贄として捧げるためである。この牡鶏の血と赤い羽毛を熱い穴に注ぎ込むのが儀礼の舞台でのラスト・シーンである。 ここでこの赤い牡鶏が、スケープゴート(排除される第3項)になるのだが、前にも書いたように、この問題、すなわち、儀礼で犠牲を捧げる必要があるという、問題の意味を展開する準備はまだ自分の中でできていないので、ここではとりあえず、この儀礼の文脈では、この鶏の「赤」と「牡」と「成熟」と、「縛られて」いて「動けない」という性質が、「死」と「病気」を、つまり、カオス(自然)を意味するものとして、前述の「白い牝鶏」のコスモス(文化)の属性と、ことごとく対立して対置されていることだけを見ておこう。

また、この治療を受ける夫婦が、腰衣の外には何も身につけていない(対照的に、儀礼集団の熟練者たちは衣服を身につけている)ことにも注目しておこう。これは、裸形の聖人など、第三章以降のテーマとなる、あるコムニタスでも特徴の一つになっている。

ここでは、それは、 2人が幼児であると同時に死体でもあること、つまり死と生のどっちつかずの曖昧な属性を帯びていることを表象している。そして、曖昧さということで言えばさらに、二人が成人式などの通過儀礼の修練者のように、日常の社会秩序の属性を表す衣服を脱ぎ捨てていることも表わしている。

治療者の主役である呪医が男性でありながら、様々な女性的特性を備えているのも、儀礼ならではの、この曖昧さ(両義性)と関係がある。世界には沢山の両性具有神が存在するが、それもこういった儀礼のあり方と関係して生まれたのであろう。

熱いイケラ(穴)の右側(下図参照の事)、つまり男たちの側に、成熟した若い牡鶏が両足をくくられて置かれている。 儀礼の終わりにその首をはねて生け贄として捧げるためである。 この牡鶏の血と赤い羽毛を熱い穴に注ぎ込むのが儀礼の舞台でのラスト・シーンである。 ここでこの赤い牡鶏が、スケープゴート(排除される第3項)になるのだが、前にも書いたように、この問題、すなわち、儀礼で犠牲を捧げる必要あるという問題の意味を展開する準備はまだ自分の中でできていないので、ここではとりあえず、この儀礼の文脈では、この鶏の「赤」と「牡」と「成熟」と、「縛られて」いて「動けない」という性質が、「死」と「病気」を、つまり、カオス(自然)を意味するものとして、前述の「白い牝鶏」のコスモス(文化)の属性と、ことごとく対立して対置されていることだけを見ておこう。

これは、レヴィ=ストロースなどの構造主義者達なら、「二項対立」(二元的対立)と呼ぶような対置のセットである。これについては、次の項で見る、イソマの分類構造の中で検討しよう。

儀礼の最中、治療を受ける夫婦は、冷たい穴と熱い穴の間を数回行き来させられる。この儀礼の舞台で、日常社会での、結婚による村から村への、あるいは、母系親族から配偶者の親族への、そして、配偶者の死、ないし離婚による行き来が、象徴的に演じられてもいるのである。

その度に、冷たい薬と熱い薬とをかけられるのだが、その回数は約2対1になっている。これは、病気に対する健康の勝利を意味する比率であろうが、冷たい薬だけでは儀礼は成り立たないのである。熱い穴、熱い薬、赤い牡鶏という、病気−カオスの象徴が登場してはじめて、祝祭としての儀礼が儀礼らしくなるのである。

| タテ | ヨコ | 高サ | |

|---|---|---|---|

| 1 | 動物の穴 ⇔ 新しい穴 | 左手の火 ⇔ 右手の火 | 表面化 ⇔ 表面上 |

| 2 | 墓 ⇔ 生殖の力 | 女 ⇔ 男 | 志願者 ⇔ 熟練者 |

| 3 | 神秘的不幸 ⇔ 治療 | 病気の妻 ⇔ 病人の夫 | 動物 ⇔ 人間 |

| 4 | 熱い薬 ⇔ 冷たい薬 | 栽培された根 ⇔ 森林にある薬 | 裸 ⇔ 着衣 |

| 5 | 火 ⇔ 火 の欠如 | 薬となる根 ⇔ 薬となる薬 | |

| 6 | 血 ⇔ 水 | 亡霊 ⇔ 生者 | |

| 7 | 赤い牡鶏 ⇔ 白い牝の若鶏 | 白い牝の若鶏 ⇔ 赤い牡鶏 | 白い牝の若鶏 ⇔ 赤い牡鶏 |

3次元に交差する二項対立の表

⚫イソマの分類の構造――

まずは、ターナーが言う、三組の三分法から見ていこう。

①目に見えない三分法――

・妖術師−・亡霊(女の)−・ムブウェンイ(男の祖霊)

②目に見える三分法――

・呪医−・病人−・病人の夫

③冷たい薬と熱い薬の比率が2対1で、合計が3となることが三分法だとするが、筆者にはその意味が理解できなかったので、この問題は保留にしておこう。

①の目に見えない三分法と②目に見える三分法は、病気とその治癒として対をなしていて、同じ構造を持っている。

①の妖術師は生者であるが、前回の「●『妖術』の意味」の項で見たように、想像上の存在である面が強く、彼(彼女)は、怨念を抱く母系親族の亡霊とムブウェンイという仮面と繊維の腰蓑をつけた男(男の祖霊の象徴)の、あるいは生者と死者の、仲介者(媒介項)の位置にある。また、いずれの性でもあることによって、女と男の性の媒介でもある。

②では、病人は女でその夫は男であるが、呪医はすでに見たように、実際には男であるが、様々な女性的要素を持っていて中性的であり、その中性性=曖昧さが、病気の女とその夫の仲介者の役割を果たしている。

つまり、①、②の三分法とは、仲介者(媒介=第3項)を介した2項対立だとも解釈でき、ターナーが次に言う二分法も、儀礼による象徴の操作を媒介項にして関係するので、それと基本的構造は変わらないように筆者には思える。

次に、ターナーが三分法の分類と区別して挙げる二分法(二項対立。この本では「二元的対立」となっている)について見ていこう。

ターナーは、エリアーデならコスモスとカオスの対立と言うであろう、儀礼の場と原生林という、「大きな対立」をまず取り上げている。そうした2項対立として捉えることもできるが、森と、日常秩序の文化と、その対立する2項の媒介項としての儀礼の関係として、前述した三分法の構造として見ることもできる。

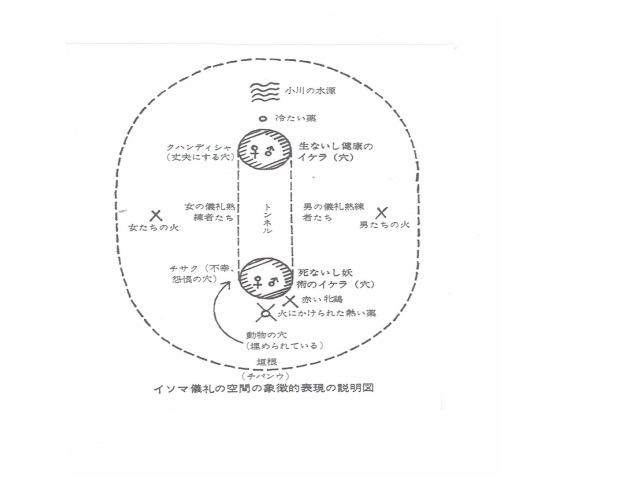

その他の様々な2項対立を、ターナーは上記のイソマ儀礼の空間図形によって、下の表のように、異なる3つの次元、つまり、タテ・ヨコ・高サの柱の立体空間の、3組のセットの配列として整理している。

①のタテのセットでは、各項目の対立は、それぞれ、生の穴(人工の穴)と死の穴(動物の穴)という主たる対立に対応している。

②のヨコのセットでの各項目の対立は、右側の男の火と左側の女の火という主たる対立にそれぞれ対応している(真ん中の治療の直接の対象である夫婦は儀礼の加入志願者、両脇は儀礼の熟練者という対立もある)。

③の高サのセットでの各項目の対立は、二つの穴とそれを結ぶトンネルという地中と、地表との主たる対立にそれぞれ対応している。

ターナーが何故、2項対立(二元的対立、または二分法)をこうした複雑な立体形に整理したのかというと、それらの対立が、どの儀礼の文脈にも通用するような普遍的な、どこまでも平行するような対立としてではなく、違う儀礼による文脈の違いによって、また、イソマのような一つの儀礼の中でもその段階の文脈の違った組み合わせによって、違った意味を持ってしまうような、互いに十字に交差し合うような複雑な対立だからである。

タテ・ヨコ・高サの、それぞれの2項対立が儀礼行為を通し、交差し連結し合うことによって、病人は初めて回復に向かう。それは、2項対立の3次元の交差・連結であるが、それぞれの次元がそれぞれのあと2つの次元の第3項の次元として媒介の次元になっているが、すぐ後に見るように、特に高サの次元が決定的な第3項の役割を果たしているようである。つまり、二項とその媒介としての第三項の関係が、空間的認識にまで及んでいるということを、ターナーは見逃さなかったのである。

例えば、イソマ儀礼の治癒途中の段階の文脈では常に、赤は、病気−死をもたらす攻撃や危険性、妖術の際食らわれる死肉の血や、傍で炊かれる火から、母系親族の怨念−妖術、母系制を侵犯する男性性−ムブウェンイ−牡(の鶏)=男性性、火−熱さ、動物の穴、右、上、などの象徴・意味と、平行的に結びついていた。

それに対立するものとして、白は、水−生−生産力をもたらすもの、治療の方法と手順、病気とその治癒に向かう女−牝(の若鶏)=女性性、火の欠如−冷たさ、新しい穴(人工の穴)、左、下、などの象徴・意味と結びついていた。

しかし、この対立の象徴の意味は他の儀礼の文脈では、これとは違った意味を持つこともありうる。例えば、ここで女性性と結びついていた「白」は、他の儀礼では、男性性の象徴である精液と結びつくことがある。

また、イソマで妖術師と結びつくことで、死と病気に結びついていた男性の祖霊ムブウェンイは、少年の割礼儀礼では反対に健康と結びつき、女性性を表す象徴が、今度は不潔−病気を表す象徴になる。しかし、成女式では、それがさらにまた逆転して、女性性が健康を意味するようになる。

イソマという一つの儀礼の中でも、赤い牡鶏とその血は、白い牝鶏が象徴する健康と対立するものとして、イソマのある段階までは、タテとヨコと高サの3次元に共通しそれをを連結する象徴として、女の生殖力を絞め殺す男性性−病気を示す象徴として機能するが、最後の段階で、生贄として第三項排除されると、その血は、治療のための最強の薬として、高サの次元において、上から下へと病人に注がれる。

この高サという次元における生贄の儀礼行為が媒介となり、毒が薬に転換され、象徴の意味の逆転が生じ、治療が完成する。つまり、互いに交差して連結している、タテとヨコの次元の対立が、高サの次元が媒介となり、それとさらに交差・連結することで、その意味の逆転が生じるのである。(※)

※これは、古代ギリシャ語の「サケル」が、「聖なる」と「呪われた」という意味を同時に表していたことに通じるだろう。また、日本語「ノル(呪る)」が「イ+ノル(祈る)」であると同時に「ノロフ(呪う)」であることと、また、「ハフル」が「祝る」であり、同時に「屠る(葬る)」であることに通じている。これは「サケル」と同じように、日本でも生贄を捧げるという呪いの行為、第3項排除が、同時に祝うという儀礼の中核行為だったことから来ているのであろう。

このように、儀礼は、日常の2項対立図式を一端シャッフルし、意味を逆転させるようなダイナミックな場でもある。

ところがこの儀礼とその象徴の機能に注目せずに、2項対立を語ろうとするとどうしても、静的で硬直した外面的な構造を語りやすくなってしまう。

ターナーは、「エルツ、ニーダム、リクビィ、バイデルマンT.Oなどは、他の諸文化に関して、左-右、女-男、不吉-吉、不純-純潔などの組み合わせを同じセットに入るものとして表示しようとする傾向にあり、つまりは、女性ということと、不吉という事との結合を、よくある――実に、ほとんど人類に普遍的な――分類の項目と見なしているからである。」と述べている。

ここに名前があげられた人々は、要するに、様々な2項対立の中に、どんな場合にも普遍的に共通し平行するような平板で硬直した対立を見出す傾向のある人々のようだ。筆者の全く知らない人々だが、恐らくは構造主義的な研究者達ではないかと思う。違うかもしれないが、構造主義には、そうした普遍的・形式的な2項対立の構造を見つけ出そうとする傾向があるように思える。とにかく、文化人類学の中にそうした根強い傾向があるために、ターナーは、2項対立(二分法、ないしは三分法)のこうしたダイナミックな交差・変化について、特にこの章で強調したのである。

ターナーはまた、この章の締めくくりに、構造主義の代表的な研究者であるレヴィ=ストロースの、『野生の思考』の立場と、自分のこの章の論考を突き合わせている。レヴィ=ストロースの言うように、「未開」の「野生の思考」にも、現代人の思考と共通する、「高度に洗練された思考を特徴づける諸特性、例えば、相同・対立・相関・変換などが、確かに含まれている。 」

しかしながら、その「高度に洗練された諸特性」は、現代人のように抽象的な概念の操作で行われるのではなく、上記のような、「彼らの人生経験のうちに形作られてきた、身近な物質の外皮をかぶった、目に見えるものとしての」様々な次元の象徴を、儀礼を通して突き合わせ関係付けて表現されるのである。

しかもその象徴は、「未開」人の世界観を秩序付けるような、「合理的思考の1セットとしてあるばかりではなく、憎しみ、恐れ、愛、苦悩といった強力な情念を呼び起こしたり、それを手なづけたりするような」、思想・感情・身体全体、「全人格を揺さぶる喚起装置の1セット」として機能するのである。人間は理性的であると同時に、情念的な存在であることも忘れてはならない。儀礼=祝祭は、特にその情念を揺さぶるために行われる。このことは、3章以降の、反構造的時空――この「構造は」は構造主義の構造とは意味が少し違うのだが、それは第3章で述べよう――としての、リミナリテイとコムニタスに人を動員する精神状態を考える上で、極めて重要な観点となるであろう。

レヴィ=ストロースには「象徴の運動に関する考察が少ない」と、ターナーは批判している。筆者が、彼ら構造主義の書物を食わず嫌いで直接読んでいないながら、他人の評価で論評するのは大変失礼なことではあるが――彼の神話論の中にも、2項対立とその媒介を通した弁証法(螺旋的回帰)の視点はあるようだか――こうしたターナーのような、象徴のダイナミックな運動の研究が欠如しているために、ヨーロッパ中心主義や近代合理主義を脱却しようとしながら、彼自身もその罠に絡め採られてしまっているように思える。

彼の学問は、社会の構造を強調するあまり、いずれ将来、古い思想として相対化されてしまうであろうような近代科学の地平で構想された平板な構造を、歴史と歴史の主役である主体を捨象しながら、どの時代にも普遍的な構造だとして当てはめようとしているように思える。確かに「主体」は、一面では、何時も社会構造や時代性に拘束されている。しかし別の側面では、何時も自由であるが故に「主体」なのである。レヴィ=ストロースについては、いずれもっと勉強した後、改めて論じようとは思っているが、彼ら構造主義の思考を占拠したであろう、平板な二項対立論、「主体と客体」、「精神と肉体」、「時間と空間」の二元論といった、ある意味近代合理主義の極点に立つ思想の批判も、儀礼とその象徴を考え抜く中からやがて導き出されていくのではないかと考えている。そしてそれは、彼に否定された、(サルトル的ではないところの)「主体」を、プレリュードで触れた、現象学的人間学的精神医学の木村敏らの助けを受けながら明らかにして行く作業にも繋がっていくことになるだろう。

象徴の持つ多義性(両義性)、曖昧で中途半端な性格は、ンデンブ族の場合には、2項対立のこのような儀礼による3次元的空間的な交差-交代によって、その何処でも通用するようなものとして、違う次元の対立を連結する機能を持たされることの中で生まれていたことが、この章でとりあえず分かった。多分、他の文化でも同じようなことが言えるのではないかと想像している。しかしこれは、これから次々と噴出してくるであろうアイデア群の、単なる出発点でしかなかろう。

ターナーがそういったことに気付けたのは、ンデンブ族の儀礼の詳細なフィールドワークを通した彼の研究が、予めの公式を適用しようとするのではなく、何よりも現地の人々の象徴解釈に従うという、極めて現場主義的な、換言すれば、近代科学的=外部観測的なだけではない、内部観測的な、マルティン・ブーバーなら「(我と)汝」というような二人称的立場で、ンデンブ族と関りあった研究であったからだと思う。

確かに、ターナーには、2項対立の弁証法における「媒介」という概念が欠如しているようにも見える。そのために、「二分法の交差」と「三分法」を、わざわざ区別する必要が生まれたのかもしれない。

しかしこのように解釈すれば、彼が明らかにした象徴の運動は、弁証法の公式を説明する際使用する「媒介」が、具体的には、どんなに人々の情念を揺さぶり、ダイナミックな力に満ちたものなのかを示すことで、外面的抽象的な弁証法の哲学論議に一撃を与えてくれていることになる。ターナー自身はこの章では弁証法について述べていないが、次章で述べているようなので、そこで再度、彼自身の説に沿って考え直してみることにしよう。

人間の言語‐文字文化は、イマジネーション(想像化)を基礎にした、象徴化の力で出来たものであるが、文字を持たないンデンブ族社会では、こうした儀礼における象徴の働きが、象形文字発生の一歩手前で躍動しているように思える。

前へ